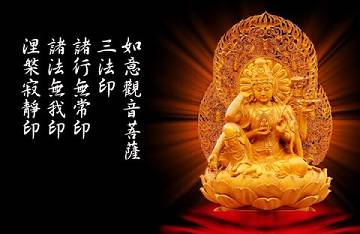

1998年7月下旬,正值骄阳似火的季节,我去四川考察石窟造像,白天在阳光的曝晒下爬山涉水,晚饭还不得不品尝四川特有的辣味,真是一天到晚里外都热成了一团。唯一能够带来一丝凉意的,便是我特别衷爱的佛教石窟造像艺术。在成都、内江、安岳、资中、乐山等地,只要一看到那些精美的佛教雕塑,我就立即忘却了周围的一切,满脑子想的只有面前的佛像和手中的相机与笔记本,所有的动作就是不停地拍照、记录。说实在的,这次四川之行也遇到了不少令我大失所望的调查对象:根据文献资料,我们调查了许多位于村寨附近的摩崖造像,而这些造像都无一例外地在十年文革中被破坏得缺头断臂,这点我并不感到惊奇,而真正令我吃惊的是,不少造像地点已经被当代的佛教信徒用水泥修补了或是正在修补,修补后的形象可以说是面目皆非,丑陋不堪,有的还把原来的佛像改成了道教的老子或财神像。古老的文物虽然被破坏了,但它们遗留下来的残迹依然是文物,仍具有研究的价值。可这样被修复以后还能称得上是文物吗?!据我所知,类似这种破坏性地修复古代石窟造像活动,普遍地存在于全国各地,而且无一例外地都是由虔诚的善男信女们辛苦化缘所作的功德。这就是中国当代流行的民间佛教造像。 1997年夏天,我去陕西省西安市调查佛教寺院。这里是举世瞩目的中国十二朝古都,曾经有着灿烂无比的佛教寺院艺术,对敦煌莫高窟、龙门石窟都产生过重要影响。然而游览了一座座寺院,除了大雁塔、小雁塔等唐代建筑遗存之外,在殿堂内我却看不到任何古代辉煌佛教文明的痕迹,因为绝大多数寺院殿堂内的雕塑,都是文革以后重新塑制的,不论是佛、弟子,还是菩萨、罗汉,身体表面都是金光闪闪,我看不出它们继承的是古代的哪一种流派与样式。一打听,才知道它们大都是由某某美术学院的雕塑专家制做的。最后一天,我来到了卧龙寺,这是位于闹市区的一座小寺院,殿堂内的雕塑刚刚做好。令我惊奇的是,这些雕塑造型制做得极为精湛,表面的淡彩更加衬托得造像栩栩如生,我可以看出,它们是在继承明代造像风格的基础上完成的。为此,我特意拜访了寺院的主持如诚大师,大师告诉我说:这些塑像是由一位甘肃来的20多岁的青年人制做的,这位青年人虔诚地信仰佛教,自己学习雕塑还不到两年,但他把塑佛像当成了自己的事业与精神寄托。他做得很慢,我们从来不催他,也不打扰他,总是让他一个人慢慢想,慢慢做。 这就不得不令人奇怪了:为什么学院里的专家学者塑不出令我们倾倒的佛教艺术作品,而一位献身于寺院的半路出家学艺的小伙子就能办到呢?这种矛盾的现象又令我想起了另一件事:八十年代在北京大学学习石窟考古时,一次去龙门石窟实习测量,几位同学当中有一位精于绘技,是北大美术学社的会员。两个月的测量,终于完成了一所洞窟的所有图纸。之后,我作过这些图纸的校对工作,吃惊地发现,那位擅长绘画的同学所绘的图纸从表面上看是最美的,但却在测量尺寸上几乎都不准确,有的佛、菩萨身体上的装饰纹样他虽然也画得很好看,但与原来的雕刻样式完全不同,显然是出于他的创作。因此,他的测量没有依据客观现实情况,没有如法,只是主观地表现美。 对于一般美术作品而言,应该包含两个方面,即传承的因素与自我的创作。看到某位美术家的一幅画,一件雕塑作品,我们可以从中发现他师承的是哪一个流派,哪一种风格,还有就是这幅作品中哪些因素是他自身的创作。佛教美术作品也俱备这两个方面因素,总的来看,唐代是中国佛教艺术发展的高峰,唐代以后的佛教雕塑都离不开唐代留下的固有样式,明代的雕塑师承唐代与宋代,而明代以后直至今日的佛教雕塑创作,又都是以明代的样式为蓝本的。除此之外,佛教美术作品还俱备了另外两个方面因素,即如法与虔诚的宗教信仰。如法,顾名思义,就是要依据佛法中的规定。佛教雕塑是佛教思想的艺术表现形式,它们的创作依据便是佛教经典,因为在经典中有许多对于佛教人物形象的规定,创作这些佛像,是为了弘扬佛法,为佛教信众的修行与作功德服务,所以我们不能凭借自己的想象来随意创作。在中国古代的美术史中,著名的雕塑家与画家参与佛教美术创作的的确有不少,但现存绝大多数的佛教美术作品其作者不详其名,且名不见经传,可在我们参观了敦煌莫高窟,云冈石窟,龙门石窟,大足石刻后,谁不为其中所包含的丰富哲理所感动,谁又不为其中所表现的精湛技艺所叹服呢!这是因为古代的这些佛教美术专家们既有师承传统,又有自身的创作,并依照佛经作精确地刻划,还在这些泥土之躯上倾注了自己的宗教情感。礼拜者观之,游览者瞻之,都会与它们原有的情感产生共鸣。这也是古代的作品之所以能动人,而现代的众多创作流于形式、图有其表的主要原因。既使它是由当代的某位著名美术大师所作,也只是与乡村中的民间粗陋的补做、修复多了一点塑性而已。没有佛性,也就是没有宗教情感。

原文摘自:《佛教文化》 作者:常青